Zu Patricia Highsmith, Rassistin und Antisemitin

Mindestens vier Jahre lang habe ich an der objektiv verfügbaren Erkenntnis vorbeigelebt. Aber jetzt weiß auch ich: Patricia Highsmith war eine Antisemitin, nicht nur subtil, sondern frei von Hemmungen. Die Verwalter*innen ihres Nachlasses lasen nach Highsmiths Tod 1995 in ihren Briefen und Notizen, was man vorher vielleicht ahnen konnte: Sie war eine Rassistin. Dass sie eine Misanthropin war, hatte man schon läuten hören. In ihren Tagebüchern, die 2021-26 Jahre nach ihrem Tod erschienen, wurde ein Teil der Dokumente wegzensiert. Dafür ist der Diogenes-Verlag damals von mehreren Seiten scharf kritisiert worden.

Die Lektorin des Diogenes-Verlages und Herausgeberin Anna La Planta hatte das „als unsere redaktionelle Pflicht“ angesehen, weil man dem Highsmith-Antisemitismus „keine Bühne geben wollte, so wie wir auch gehandelt hätten, als sie noch lebte.“ (Zitat aus „Jüdische Allgemeine“ vom 13.01.2022.)

Aus der heutigen Perspektive – Herbst 2025 – könnte man es als eher weitsichtig ansehen, was Frau la Planta da vor vier Jahren entschieden hat. Antisemitismus ist längst mehr als ein Kampfplatz für geistige Hygiene.

Es stellt sich eine allgemeine Frage: Darf sein, was sein kann?

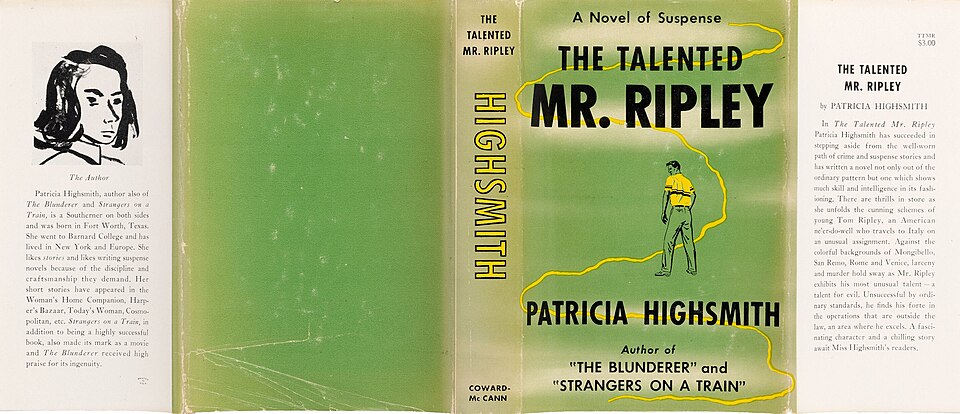

Kann es sein, dass es schlechte Menschen gibt, die gute Bücher schreiben? Komplizierter ausgedrückt: Sollen wir Autor*innen mit – sagen wir mal – einem fragwürdigen moralischen Kompass folgen? Auf Highsmith rückgeführt: Dürfen wir „Der talentierte Mr. Ripley“ oder „Ediths Tagebuch“ g e r n e lesen, wenn wir doch wissen, wie die abgründig talentierte Autorin moralisch-politisch ‚tickte‘?

Meine Bewunderung für Patricia Highsmiths Texte, die Psychogramme ihrer Protagonisten und die Komposition ihrer abgründigen Plots und war eigentlich unkaputtbar. Bei jeder Gelegenheit schwärmte ich ungefragt von ihrem packenden Schreibstil und ihren verräterischen Einfügungen. Wie ein Opferlamm ließ ich mich auf die von ihr geschilderten Abgründe menschlicher Existenz ein. Bin ich nicht auch ein bisschen Tom Ripley?

Strabo, ein Geschichtsschreiber im antiken Griechenland, hatte vor über zweitausend Jahren die These aufgestellt, „Wer ein guter Dichter ist, der ist auch zugleich ein guter Mensch“. Diese Einschätzung sorgte und sorgt dafür, dass der lesende Mensch vor allem dann beim Lesen Genuss empfindet, wenn er sich mit dem Autor eins fühlen darf. Diese Erwartung hat sich gehalten: „Nur wahre Hände schreiben wahre Gedichte.“ Paul Celan!

Und wenn es nicht so ist? Wenn sich herausstellt, der Text, den wir vergöttern, ist von einem Arschloch geschrieben worden, bekommen wir dann Schluckauf? Geistig-moralisch, meine ich.

Wir sollten uns hüten, Schriftsteller auf moralische Sockel zu stellen, meinte einmal der amerikanische Essayist William H. Gass: „Es sind schon gute Bücher von schlechten Menschen geschrieben worden.“ Und man folgt gerne: Schriftsteller haben auch ein Privatleben, einen Charakter und eine politische Meinung. Was maßen wir uns als Lesende an?

Aber es geht doch mehr um uns, von Bertolt Brecht schon mal als „lesende Arbeiter“ zusammengefasst. Vielleicht schaffen wir es, unseren Blick auf Werk und Autor zu trennen. Aber w o l l e n wir das auch? Wir begegnen Schriftstellern und Autoren auf Lesungen, bei Festivals, auf Messen und Preisverleihungen. Wir sind voller Respekt, immer auch gegenüber dem Menschen, aus dessen Kopf das Werk stammt.

1991 gab es innerhalb der Stockholmer Jury des Literaturnobelpreises eine knappe Entscheidung, wie man hörte, für Nadine Gordimer, die südafrikanische Apartheid-Gegnerin. Patricia Highsmith bekam ihn nicht. Erzählerische Brillanz, dafür standen beide. Eine Dankesrede der damals siebzigjährigen, schon zu ihren Lebzeiten misanthropisch auffällig gewordenen Highsmith ist der Welt erspart geblieben. Wer weiß, was Sie gesagt hätte. Aber Peter Handke hat den Festakt in Stockholm zum Beispiel nicht für eine Milosevic-Philippika benutzt.

Zurück zu uns Lesenden. Zu lesen, das ist auch ein Abenteuer. Diese Dynamik an sich selbst zu erfahren, wenn man von einem beeindruckenden literarischen Text auf dessen Urheber*in zurückschließt und dass dieser Mensch doch auch irgendwie so sein müsse wie sein/ihr Text.

Ich habe mir einen Selbstversuch gestattet und mir – im Wissen um den glühenden Antisemitismus und Rassismus der von mir jahrzehntelang verehrten Thriller-Autorin Patricia Highsmith – ihren letzten Roman noch einmal vorgenommen: „Small G – eine Sommeridylle“ (1999 Diogenes). Nicht ihr stärkstes Buch, das wusste ich.

Manches ist mir aufgefallen, was ich vorher wohl überlesen hätte, vor der ernüchternden Erkenntnis, aber ich habe es überlebt. Lesen ist und bleibt ein Abenteuer, bei Risiken und Nebenwirkungen möchte ich nicht von einer ärztlich-apothekerischen Fachkraft beraten werden. Die Beipackzettel auf den Klappentexten reichen immer noch vollständig aus.

Was meinen Sie?

Fotos: Porträt Patricia Highsmith; c: Wikimedia Commons / Open Media Ltd 1988 / Link: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported und Titelbild der Erstausgabe „The Talented Mr. Ripley“, 1955 c: Uncertain, Public domain via Wikimedia Commons